<地域との「住まい開き」を通じた豊かなつながり>

積水ハウス株式会社様が発行する、同社の戸建て住宅オーナー様向け冊子「きずな」にて、オーナー様が趣味や特技を生かして行っている「住まい開き 」※を募集・取材する企画にPIECESが協力サポートとして参画しました。

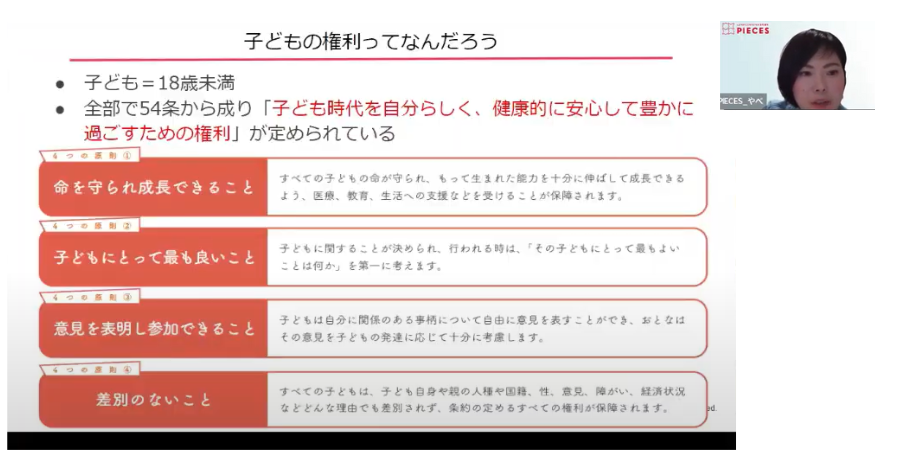

本企画では、PIECESは協力パートナーとして企画全般の立案に携わったほか、オーナー様を対象としたオンライン交流会を開催しました。「地域交流」をテーマとした参加者の皆さまとの対話や、「住まい開き」をする際にヒントとなる「市民性」に関するお話をさせていただきました。

交流会では、「わたしと地域」との関わり方を中心に、いろいろな気づきや再確認があった様子でした。とくに、「曖昧さ」という言葉が印象に残った方が多く、「お家作りでも内と外を曖昧にして空間を広く見せたりしますが、地域との関わり方も同じなんだなと感じました」という気づきの声や「人と人とのつながりが、人生を豊かにしていくことを再確認した」といった感想が届きました。

ご参加いただいた3組のオーナー様には、「住まい開き」の様子を取材、同社が発刊する生活情報誌「きずな(150号記念号)」で紹介させていただきました。

PIECESは、積水ハウス様がグローバルミッションとして掲げる”「わが家」を世界一幸せな場所にする”に共感し、「住まい開き」という地域との関わりを通じて、豊かなつながりが育まれていくことを願います。

※住まい開きとは?

住まい開きは、自身の趣味や好きなことを活かしながら、自宅の一部をご近所や地域の人などの集う場・コミュニティの場をつくる活動を指します。

「わたしと地域」がゆるやかにつながることで、暮らしへの愛着やウェルビーングの向上にもつながると言われています。

「私たちの法人でも、協働を考えてみたい」「研修・講演を開催してみたい」 そんなご要望がございました以下までお問い合わせください。